レコード芸術誌1月号 ヴァディム・ホロデンコのインタビュー

(March 18, 2019 6:17 PM)

レコード芸術誌

のご厚意により、ヴァディム・ホロデンコのインタビュー記事を掲載する許諾を頂きました。

4ページにわたる中味の濃いインタビューの中で、ヴァディムがスクリャービン、ファツィオリ、日本への熱い思いを語っています。

来る6月11日(火)のコンサートには、滅多に聴くことのできないスクリャービンのソナタ第6番や人気のエチュードもプログラムに!

=====================================

その深みと豊穣さで世界に衝撃出色の

「オール・スクリャービン・プログラム」

ヴァディム・ホロデンコ

【ピアノ】

Vadym Kholodenko - Piano

Vadym Kholodenko - Piano

ききて・文= 長井進之介

写真

=青柳 聡

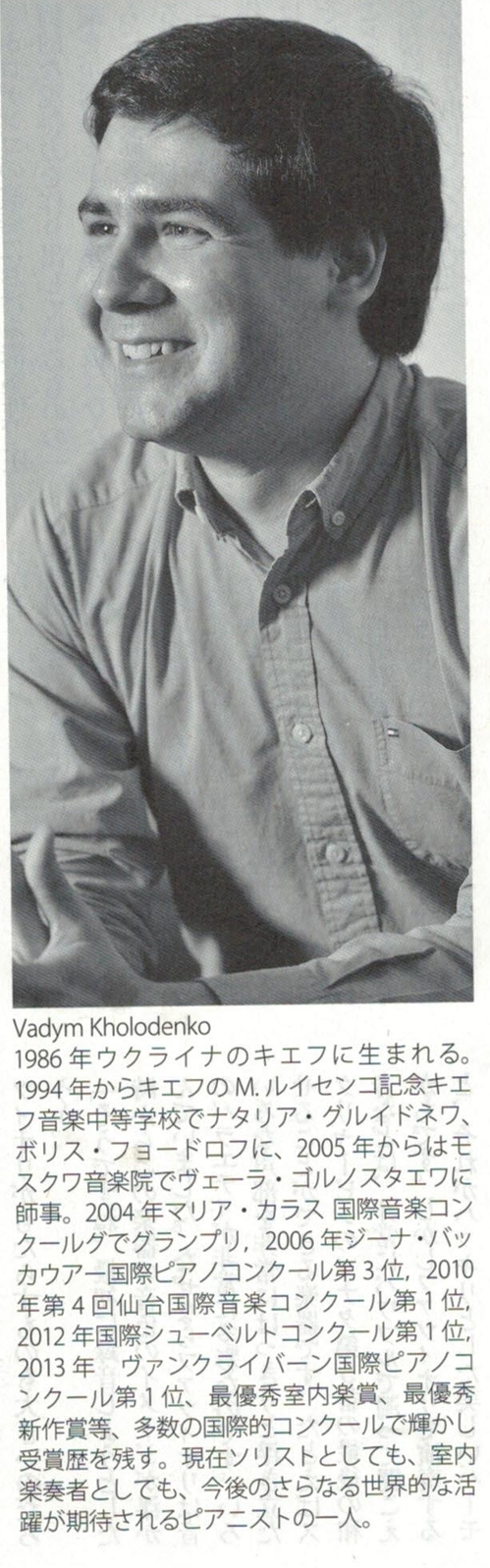

ヴァディム・ホロデンコは、2010年に第4回仙台国際音楽コンクール優勝、2011年にはシューベルト国際ピアノコンクール優勝を果たすと、2013年にはヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールでも優勝し、あわせて最優秀室内楽賞と最優秀新作賞を受賞するといった圧倒的勝利を収めたピアニスト。非常に高度な技術、詩情に溢れ、同時に説得力ある音楽表現は日本にも多くのファンを持つ。2019年には仙台国際コンクールの審査員にも抜擢されており、今年も来日公演を行ったホロデンコはハルモニア・ムンディから自身3枚目となるCDをリリースした。ラフマニノフやプロコフィエフなどロシアの作品を得意とする彼が今回届けてくれるのはオール・スクリャービン・プログラム。イタリアの銘器「ファツィオリ」の F308を用いて、初期の前奏曲、中期のピアノソナタ、そして後期の詩曲≪焔に向って≫と幅広くスクリャービンの音世界を堪能させてくれる内容となっている。

スクリャービンに喚起された「新たな感情」とは

「特にロシアものということにこだわっているわけではなく、様々なレパートリーを弾いていますが、特に最近ではあまり知られていないロシアものの作品を色々と弾いていきたいという気持ちが強まっているところです。実は数年前にCD録音をしようという計画があり、その時はシューマンとスクリャービンのプログラムの予定でした。結局その企画は頓挫し、実現には至らなかったのですが、その時スクリャービンの《24の前奏曲》 作品11や、そのほかの作品を弾いていて、それまでと違う感情が自分の中に湧き上がってきたのです。そしていつか必ずスクリャービンだけのプログラムによるCDを出したいと思っていました。」

スクリャービンとシューマンという組み合わせは意外にも思えるが、両者とも音楽外の芸術や学問などから強い影響を受け、複雑な内面を音楽に非常に強く反映させた作曲家であるので、とても面白い内容になったであろう。頓挫してしまったことは個人的に非常に残念だが、その計画があったからこそ、今回素晴らしいオール・スクリャービン・プログラムのディスクが生まれたわけだ。ところで、スクリャービンを演奏してホロデンコの中に生まれた「新たな感情」というのは一体どのようなものだったのだろう?

「言葉で説明するのは非常に難しいですね(笑)。そもそも、同じ音楽を毎日弾いていても人は感じ方が絶えず変わり、成長し続けるものですから、全く同じように作品を感じることはありませんよね。その感じ方が特に強く変わってきたということになるでしょうか。もう少し具体的なことをいえば、スクリャービンは非常にユニークな音楽の要素をもった人で、彼の音楽の中には爆発的なものや劇的なもの、予測できないものがありますよね。それが自分を虜にしてしまい、これまでと違ったやり方でそれを表現したいという気持ちが急に起こったのです」

複雑で予測不能なスクリャービンの音楽

優れたピアニストでもあったスクリャービンの作品には技巧的な作品が多く、ピアニストにとっては挑戦し甲斐のあるものばかりだが、同時代のラフマニノフや少し後のプロコフィエフに比べれた少しマイナーともいえる存在だ。それはやはり「予測不可能」で複雑な面を孕んでいるからであろうか。

「スクリャービンの"予測不可能"な面は、私がこれまで多く取り組んできたプロコフィエフと比べると特に際立つ気がします。プロコフィエフは音楽のはじまりから発展、終わりまで、その一連が常に論理的ですよね。一方でスクリャービンはウェルナー・カルル・ハイゼンベルクの提唱した『不確定性原理』を思わせるようなもので、プロコフィエフの作品のような、"ここではこうしよう"というようなあらかじめの予定が明確に立たないのです。それがまた強い魅力を感じさせるのです」

今回のディスクはスクリャービンの初期、中期、後期と幅広い時代を扱っており、様々なスクリャービンの要素を見せてくれるが、やはりそれは意識したのだろうか。

「彼の人生を追うように作品を並べた、ということでは全くないのですが、やはり彼の音楽の変遷は皆様にぜひお聞きいただきたいと思い、注意深く選曲は行いました。スクリャービンほどスタイルを大きく、またドラマティックに転換させていたった作曲家はいないと思います。初期は技術的にも音楽的にもショパンやリストのようなロマンティックな作風でしたが、どんどん彼独自の、誰の真似でもない語法に変化し、深まっていきます。それもまた彼の魅力の一つなのです。今回のディスクの最初の方と最後の方を聴き比べて頂ければすぐにお分かりいただけると思いますが、どんどん音の密度が濃厚になっていくんです。その違いは本当に面白いものだと思います」 やはり音楽の内容は「それ自体」から発見すべき

さらにスクリャービンは哲学や神智学など、音楽外からの影響は大きい。ホロデンコ自身も演奏において今回の演奏において、何か音楽外から影響をうけているのだろうか?

「あえて何か哲学や神智学を学んだとか、それを音楽に反映させようとした...ということはありません。確かにスクリャービン自身は様々なものを音楽に取り入れようとしていましたが、彼の音楽にあるつかみどころのなさを理解する上で、言葉を尽くして理解しようとしすることはあまり意味を成しません。彼の音楽そのものから感じること以上に音楽を理解することは無理なのです。そもそも私は言葉で音楽を説明することはあまり役に立たないと思っています。一ついい例として挙げられるのは、マーラーが交響曲第3番を書いたとき、もともとは各楽章に標題をつけていましたが、出版時には削除していることです。やはり音楽というものはそれ自体から内容や表現しているものを発見すべきで、絶えず自分で探求していかなくてはなりません」ホロデンコの演奏における構築性、圧倒的な説得力を作り出しているものの一端を垣間見るような発言だ。彼はひたすらに楽譜に向き合うことを大切にしている。

「私自身は演奏する時、まず楽譜を読み、作品を理解することに努めます。すべてはそこから始まらなければなりません。それを読み解いた上で、個人的に感じることや、自分の人生の経験、文学や芸術の知識を総動員させて、"解釈"というものを作り出していくのです」

大きな意味と価値を持つファツィオリF308の存在

今回のディスクではファツィオリのF308が使用されている。これはホロデンコが愛奏するピアノで、6月26日に行った浜離宮朝日ホールリサイタルでも使用している。この楽器の音色もディスクを作る上での大きなモティヴェーションとなっているようだ。

「スクリャービンのディスクを作ることになってすぐに思い立ったのはファツィオリで録音したいということでした。スクリャービンの作品に対して芽生えた新しい感情とファツィオリの音色が合わさって今回のCDが生まれたのです。また、優秀なサウンドエンジニアとの出会いもありました。彼は私のプロコフィエフのディスクでもエンジニアを務めてくれています。素晴らしい耳と音に対する感受性を持ち合わせた人です」そもそもファツィオリとの出会い、愛奏するようになったのはなぜだったのだろうか?

「最初にこの楽器に触れたのは9歳か10歳のときでした。スイスでマスタークラスを受けた時ですね。そのあとも色々なところで弾いてきましたが、ファツィオリジャパンの代表取締役のアレック・ワイルとの出会いでさらにこの楽器との親交が深まりました。イタリアのサチーレにある工場で創業者のパオロ・ファツィオリにも出会い、彼の楽器作りにたいするこだわりに感銘を受けたことを覚えています。どんどんこの楽器の魅力に取りつかれていきました」

これからもファツィオリを弾いて録音していく予定はあるのだろうか。

「具体的なことはまだお知らせできないのですが、ファツィオリを用いて録音する計画はあります。ぜひご期待頂ければと思います。ところで、この楽器について強調したいことがあるのです。ファツィオリのピアノの中でもF308というモデルが特に素晴らしいのです。このモデルで録音するということが、私にとってはものすごく重要な意味を持っています」

聴きなれた作品からも、「新しい発見」を

「そうですね。最初に録音しようとした時からこの楽器の音色のイメージが浮かんでいました。なぜならファツィオリは音のバラエティが非常に多彩なのです。いろいろな声部を非常にはっきりと浮き立たせることができる楽器です。たとえばスクリャービンのソナタ第5番の最後の和音などは、非常にパワフルで濁って聞こえがちです。しかしファツィオリで演奏すると、それがハッキリとした美しいハーモニーだと感じることができるのです」

ファツィオリのもたらしたものは大変に大きいようだが、やはり核としてあるのはホロデンコのピアニズムであろう。彼の演奏は楽曲に散りばめられた無数の音のひとつひとつの響き、それらが形作る音型がクリアに聞こえ、スクリャービンはこういう音楽だったのかという発見の連続であった。

「ありがとうございます。たとえば、ニコライ・ルガンスキーがラフマニノフのプレリュードを全曲録音しましたよね。その演奏が非常にすばらしいものであったことはもちろんですが、たくさんの新しい発見があったのです。この作品は多くのピアニストが取り上げて非常に聞きなれた作品であるにも関わらずです。これで聴きなれた音楽からも新しいことを聴き取ることは可能なのだということに改めて気が付きました。また、最近亡くなったイーゴリ・ジューコフさんも素晴らしいスクリャービンの録音を残しています。それから受けた影響もとても大きなものでした。彼の録音はあまり知られていないのですが、ぜひたくさんの方に聴いて頂きたいですね。そしてスクリャービンの音楽がたくさんの方に知られてほしいです。もちろん私のディスクからもたくさんの発見をしていただけることを願っていますが(笑)」

日本の聴衆の素晴らしさ

そしてこれから

仙台国際音楽コンクールで優勝、ということをはじめ、来日公演も多いホロデンコは日本と深い関係にあるアーティストだと言えるだろう。せっかくなので、日本にはどんな印象があるか伺ってみた。

「2007年に初めて日本に来たのですが、そのときから私は友達に言い続けています。『日本はすべての国の中でも最高の国だよ!』と。本当ですよ。何回来てもその気持ちは変わりません」日本を愛してくれるのはとても嬉しいことだ。それではホールや聴衆に対する印象はどうだろう?

「日本のホールの音響は世界的にも最高のレヴェルだと思っています。そして何よりも聴衆のみなさんの素晴らしさです。例えばある曲を演奏している時、それが静かな終わりだと、やはり静寂を大切にしたいと思うのですが、日本の聴衆の皆さんはそれを敏感に察知してくださって、一緒に空間を創り出してくれるのです。それは本当にすばらしいことです。2010年に仙台国際音楽コンクールで優勝してからは来日するたびに来るたびに新しい聴衆のみなさんやオーケストラ、ホールとの出会いがあります。それらすべてが自分にとって非常に幸せで大切なことだと思っています」

「ファツィオリ」という強い味方を武器に、音楽に真っ向から向き合って作り上げられたホロデンコの新譜は、スクリャービンの作品からさまざまな美しさと魅力を引き出し、聞き手に新たな発見と感動を呼び起こしてくれるものとなっている。今後も彼はファツィオリを用いて様々な作曲家の作品に取り組み、我々に新たな感動と発見をもたらしてくれることであろう。

カテゴリ

Tel. 03-6809-3534 info@fazioli.co.jp

〒105-0023東京都港区芝浦1-13-10 1F

JR田町駅より徒歩6分/都営三田駅より徒歩8分

ご試弾/カタログのご請求等のお問い合わせ